CSP-S 2025 第三题 字典树 Trie 解法

作者: | 更新日期:

字典树只是表象,需结合树上路径、DFS 序、树状数组

本文首发于公众号:天空的代码世界,微信号:tiankonguse

零、背景

目前我已经做了历年 CSP-J/S 的所有常规算法题目。

CSP-J 题解:2025、2024、2023、2022、2021、2020、2019。

CSP-S 题解:2025、2024、2023、2022、2021、2020。

后来对历年题型做了总结,《CSP-J 题型分析》和《CSP-S 题型分析》。

最后也分享了备考策略与常见算法,如

备考策略:得分技巧、环境准备。

常见算法:二分、线段树、状态最短路、动态规划、数学、常见算法和数据结构。

在之前的《CSP-S 2025 第二轮比赛题解》文章中,第三题“谐音替换”(replace)我介绍了 AC 自动机 + 哈希的解法。

当时提到最优解是 AC 自动机 + 哈希。

据说也可以 Trie + 哈希,后面我研究下再分享。

这几天一直在思考如何介绍字典树 Trie 的解法,发现涉及到大量相对少见的知识点。

所以,思考了三天。最终决定先简要铺垫这些前置知识,再介绍 Trie 解法。

PS:有人找我要源码,我放在网盘里了,有需要的可以关注公众号,回复 CSP-S-2025-C-TRIE 获取。

一、题目回顾

题目:给 n 个字符串二元组 (s1, s2),以及 q 个询问二元组 (t1, t2)。

问对于每个 (t1, t2),有多少个 (s1, s2) 满足在 s1 中的子串 t1 替换为 t2 后可以得到字符串 s2 。

经过一番分析,可以发现这些字符串需要按键进行分组处理。

s1 可以分为三部分:公共前缀 A、替换部分 B、公共后缀 C。

s2 也可以分为三部分:公共前缀 A、替换部分 D、公共后缀 C。

(t1, t2) 也是类似的,t1 分为 AA、B、CC,t2 分为 AA、D、CC。

要想满足替换条件,第一个条件是必须满足 (s1, s2) 的 B->D 和 (t1, t2) 的 B->D 是相同的。

所以,可以根据 B->D 来对数据进行分组。

分组后, (s1, s2) 转化为了 (A, C)。

(t1, t2) 也转化为了 (AA, CC)。

此时,要满足替换条件,A 必须是 AA 的后缀,C 必须是 CC 的前缀。

所以,问题转化为了: 对于每个询问 (AA, CC),统计有多少个 (A, C) 满足 A 是 AA 的后缀,C 是 CC 的前缀。

二、AC 自动机解法回顾

在之前的文章中,我介绍了 AC 自动机的解法。

简单来说,把 (A, C) 拼接为 A#C,把 (AA, CC) 拼接为 AA#CC。

问题就转化为了 : 统计有多少个 A#C 是 AA#CC 的子串。

这个直接用 AC 自动机就可以解决。

伪代码如下:

for (int i = 0; i < n; i++) { // h 为分组的唯一表示

AC::insert(ACIndex[h], pattern.c_str());

}

for (auto& [_, root] : ACIndex) {

AC::build(root); // 每个分组单独构建 AC 自动机

}

while (q--) { // q 个询问

// text 为查询串,例如 text = TA + "#" + TC

ll res = AC::query(root, text.c_str());

printf("%lld\n", res);

}

分析 AC 自动机的匹配过程,虽然 fail 指针加速了匹配过程。

但是在最坏情况下,如果全部都匹配,复杂度仍然是 O(q*m)。

因此 AC 自动机并不是最优解;在更严苛的数据下可能会 TLE。

三、前置知识:区间覆盖点

为了引出差分线段树的知识点,这里分三个阶段来看区间覆盖点问题。

阶段1:单点查询

题目: 给定 n 个区间 [l, r],问某个点 x 被多少个区间覆盖。

暴力:扫描所有区间进行判断,复杂度 O(n)。

线段树:区间更新,复杂度 O(n log n);再单点查询,复杂度 O(log n)。

差分数组:先对区间进行差分,复杂度 O(n);离线求前缀和,复杂度 O(n);再单点查询,复杂度 O(1)。

总结:没有更新,只询问单点,暴力和差分数组是最优解。

阶段2:多次静态查询

题目: 给定 n 个区间 [l, r],问 q 个点 x1, x2, ..., xq 分别被多少个区间覆盖。

暴力:扫描所有区间进行判断,复杂度 O(n*q)。

线段树:区间更新,复杂度 O(n log n);再 q 次单点查询,复杂度 O(q log n)。

离线差分:先对区间进行差分,复杂度 O(n);离线求前缀和,复杂度 O(n);再 q 次单点查询,复杂度 O(q)。

差分的前缀和就是答案,线段树恰好可以快速计算前缀和。

故差分可以和线段树结合,得到差分线段树。

区间插入复杂度 O(n log n),q 次前缀和查询,复杂度 O(q log n)。

可以发现,差分线段树和线段树的复杂度是一样的。

阶段3:动态更新与查询

题目: 给一个操作序列,可能为插入一个区间或查询某个点 x 被多少个区间覆盖。

其中插入区间操作有 m 次,查询点操作有 q 次。

线段树依旧比较优秀,累计更新复杂度 O(m log n),累计查询复杂度 O(q log n)。

离线差分:由于差分查询前都需要扫描计算前缀和,累计复杂度退化为 O(m + q*n)。

差分线段树:累计更新复杂度 O(m log n),累计查询复杂度 O(q log n)。

总结:对于动态更新和查询的区间点覆盖问题,差分线段树和线段树复杂度是一样的,都是最优解。

其中线段树也可以使用树状数组来替代。

四、前置知识:树上路径问题

路径和等于两个父路径和之和。

父路径和等价于两个根路径和之差。

故这里简化问题,只讨论根路径和问题。

同样,分三阶段来看树上路径问题。

阶段1:单次静态查询

题目: 给定一棵树,对其中 n 个节点设置权值。

最后问某个节点 u 到根节点的路径和是多少。

由于要更新树节点,这里假设已经对树节点进行随机编号,可以 O(1) 访问树的任何一个节点。

暴力:更新 n 次节点权值,复杂度 O(n);查询路径和,复杂度 O(h),h 为树高。

前缀和:离线预处理路径和,复杂度 O(n);查询路径和,复杂度 O(1)。

这里要介绍一个新的知识:树的 DFS 序。

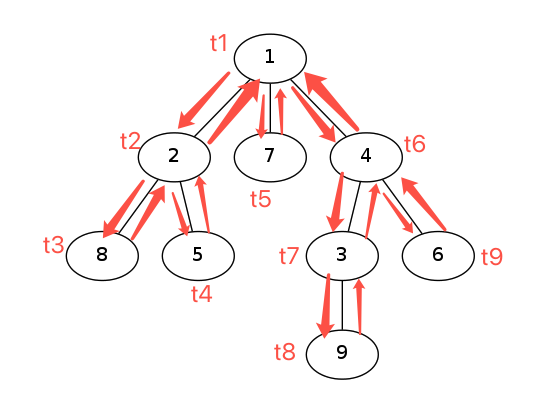

对树进行 DFS 遍历,记录每个节点的进入时间 L[u](入时刻)和离开时的进入时间 R[u](出时刻),二者随遍历单调递增。

则节点 u 的子树对应的连续区间为 [L[u], R[u]],即在 DFS 序时间线上,u 的整棵子树被“包裹”在这个区间内。

如上图,假设树是从左到右递归遍历的,dfs 序就是:

t: 1 2 3 3 4 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9 9 9

in: 1 2 3 3 4 4 2 5 5 6 7 8 8 9 9 6 1

val: 1 2 8 8 5 5 2 7 7 4 3 9 9 6 6 4 1

只看时间序列,对于时间 ti,第一次出现时,代表进入时间 L;第二次出现时,代表离开时间 R。

这个序列有几个很有趣的性质:

性质1:在每个节点的进出时间 [L,R] 之间,是所有子树的进出区间。

性质2:对于一个节点的进入时间 L,序列之前,到根的路径只有进入时间,没有离开时间。

性质3:对于一个节点的进入时间 L,序列之前,根路径之外的节点,进入时间和离开时间是成对出现的。

递归到一个节点时,根据性质2 和性质 3,利用差分进入加权,离开减权。

无关的子树都恰好抵消了,只剩下根路径的节点。

故,树遍历 DFS 序后,可以把树上路径问题转化为区间覆盖点问题。

插入一个节点,就是在进入时间加权,离开时间减权。

查询一个节点,就是查询进入时间的前缀和。

累计插入复杂度 O(n log n),查询复杂度 O(q log n)。

阶段3:动态更新与查询

静态多次查询比较简单,这里就不再赘述了。

直接来看动态更新和查询。

暴力:O(n) 单点更新,O(q*h) 单点查询。

前缀和:每次查询前都需要重新计算前缀和,复杂度退化为 O(n + q*n)。

差分线段树:与单次静态查询没区别,累计插入复杂度 O(nlog n),查询复杂度 O(q log n)。

总结:对于动态更新和查询的树上路径问题,通过树的 DFS 序转化为区间覆盖点问题,差分线段树是最优解。

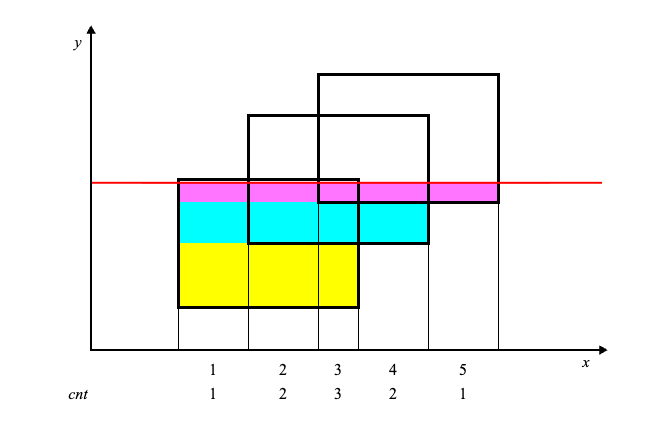

五、前置知识:扫描线

扫描线是一种将二维问题转化为一维问题的技巧。

例如常见的问题有多个矩阵的面积并、多个矩阵面积的周长等。

区间问题也有一些二维查询问题,例如给一些序列,问区间[L,R]内有多少个数在某个范围[X,Y]内。

如下图,以矩阵面积并为例,介绍扫描线的思路。

一个维度从小到大枚举扫描,然后将另一个维度转化为区间覆盖点问题。

具体来说,假设从下到上扫描 y 轴。

当扫描到一个矩阵的下边界时,在 x 轴上插入该矩阵的覆盖区间。

当扫描到一个矩阵的上边界时,在 x 轴上删除该矩阵的覆盖区间。

在两个边界之间的扫描过程中,x 轴上被覆盖的长度即为当前扫描线的覆盖长度。

累加每个扫描线段的覆盖长度乘以扫描线段的高度,即为矩阵面积并。

扫描线不限于矩阵面积并问题,其他二维问题也可以使用扫描线转化为一维区间覆盖点问题。

例如下一小节的另一个知识点,就可以把树上二元组问题转化为“树上的扫描线”问题。

六、前置知识:树递归栈的含义

假设我们对一棵树进行深度优先遍历。

进入一个节点时,把这个节点加入一个数据结构。

离开一个节点时,把这个节点从数据结构中删除。

那遍历到某个节点时,数据结构中存储的节点有哪些含义呢?

答案是:数据结构中存储的节点,恰好是从根节点到当前节点的路径上的所有节点。

所以,深度优先搜索的递归栈,恰好存储了从根节点到当前节点的路径。

可以把这条“随 DFS 前进的路径”类比为一条在树上的扫描线。

七、Trie 解法详解

前面介绍了四个前置知识:区间覆盖点、树上路径、扫描线、树递归栈。

现在结合这些知识,来看 Trie 解法。

首先,回顾题目:对于每个询问 (AA, CC),统计有多少个 (A, C) 满足 A 是 AA 的后缀,C 是 CC 的前缀。

我们可以把左边翻转后的 A 和 AA 构建一棵字典树 Trie1,把右边的 C 和 CC 构建一棵字典树 Trie2。

问题就转化为:统计有多少个 (A, C) 满足 A 在 Trie1 上位于 AA 的根路径上,且 C 在 Trie2 上位于 CC 的根路径上。

结合树扫描线的知识,我们可以对 Trie1 进行深度优先遍历,把遍历到的节点 A 对应的若干 C 加入到另一棵树。

当 Trie1 遍历到 AA 时,递归栈中恰好保留了从根到 AA 的整条路径,因而对应的所有 C 都已加入到树中。

此时我们需要统计这些 C 中,有多少个落在 Trie2 上 CC 的根路径上。

这不就是树上路径问题吗?

我们提前对 Trie2 进行 DFS 序遍历,得到 Trie2 中每个节点的进入时间 L 和离开时间 R。

int in[max6], out[max6];

void Dfs2(int u, int& dfs_index) {

if (u == -1) return;

in[u] = ++dfs_index;

for (int i = 0; i < 26; i++) {

if (TRIE::nodes[u].next[i] != -1) {

Dfs2(TRIE::nodes[u].next[i], dfs_index);

}

}

out[u] = dfs_index;

}

之后,在 Trie1 遍历过程中,把对应的 C 以区间差分的形式插入到树状数组/线段树中;

遇到查询时,在 CC 的进入时间 L 处查询前缀和即可得到答案。

void Dfs1(int u) {

if (u == -1) return;

updateC(u, 1);

QueryCC(u);

for (int i = 0; i < 26; i++) {

if (TRIE::nodes[u].next[i] != -1) {

Dfs1(TRIE::nodes[u].next[i]);

}

}

updateC(u, -1);

}

其中 updateC(u, val) 表示把节点 u 对应的所有 C 以差分的方式加到数据结构中(进入加、离开减)。

另外,由于同一个 A 可能对应多个 C,所以 updateC(u, val) 需要把所有对应的 C 都插入或删除。

void updateC(int u, int val) {

for (auto v : pattern_ids[u]) {

const int L2 = in[v], R2 = out[v];

fenwick.Add(R2 + 1, -val);

fenwick.Add(L2, val);

}

}

QueryCC(u) 表示查询节点 u 对应的若干 CC,在差分结构中对每个 CC 的进入时间 L 查询前缀和。

同样,由于同一个 AA 可能对应多个 CC,所以 QueryCC(u) 需要把所有对应的 CC 都查询一遍。

void QueryCC(int u) {

for (auto [v, qidx] : querys[u]) {

const int L2 = in[v];

ans[qidx] = fenwick.Query(L2); // 求前缀和

}

}

每个分组的主函数只需要调用上面的两个 DFS 即可。

void Solver(GroupInfo& groupInfo) { //

Dfs2(groupInfo.trie2.root_index, groupInfo.trie2.dfs_index);

fenwick.Init(groupInfo.trie2.dfs_index + 3);

Dfs1(groupInfo.trie1.root_index);

}

八、复杂度分析

设插入到两棵 Trie 的所有字符串总长度为 L,对应的 Trie 总节点数为 N(通常 N = O(L))。

构建与一次完整的 DFS 遍历为 O(N);若采用 26 分支的定长数组实现,循环 26 带来的仅是常数因子。

Dfs2 遍历 Trie2 并建立 DFS 序,复杂度 O(N);树状数组/线段树初始化 O(N)。

Dfs1 遍历 Trie1 为 O(N);期间对每个加入/删除的 C 做两次差分(Fenwick.Add),以及对每个查询做一次前缀和(Fenwick.Query),合计 O((K + Q) log N),其中 K 为加入/删除操作总次数,Q 为查询总次数。

综合来看,时间复杂度 O(N + (K + Q) log N),常数因子(如 26)可视为 log ;在典型数据下可记为 O(N log N)。

九、总结

本文介绍了 CSP-S 2025 第三题“谐音替换”的字典树 Trie 解法。

通过结合区间覆盖点、树上路径、扫描线、树递归栈等前置知识,成功将问题转化为树上路径问题。

最后利用差分线段树或树状数组,成功解决了动态更新和查询的树上路径问题。

《完》

-EOF-

本文公众号:天空的代码世界

个人微信号:tiankonguse

公众号 ID:tiankonguse-code

本文首发于公众号:天空的代码世界,微信号:tiankonguse

如果你想留言,可以在微信里面关注公众号进行留言。